Professions | Page 2

Bibliothécaire Bibliothèques Critique Québec Revue et journaux

Lancement du no. 73 de la revue À Bâbord – mardi 27 février 18h30

Olivier Charbonneau 2018-02-26

Je désire vous inviter au lancement du numéro 73 de la revue À Bâbord, contenant un dossier spécial intitulé « Bibliothèques. Enjeux et mutations. » Je suis membre du comité de pilotage de ce dossier et j’y livre un article intitulé « Copibec ou la vie sauvage » sur l’action collective contre l’U. Laval.

Les détails sont ici :

https://www.ababord.org/Bibliotheques-Enjeux-et-mutations

et sur Facebook:

https://www.facebook.com/events/185901792009670/

Selon le site du lancement :

Le numéro 73 d’À Bâbord ! sera lancé le mardi 27 février, 18h30, à la bibliothèque Mont-Royal (465 Mont-Royal est, Montréal). Plusieurs collaboratrices et collaborateurs seront de la partie et des lectures publiques sont prévues. L’événement Facebook est ici. Bienvenue à toutes et à tous !

Au plaisir de vous y voir!

Bibliothécaire CultureLibre.ca Information et savoirs

Prolégomènes à un jeu sur le libre accès

Olivier Charbonneau 2018-02-19

Depuis que Marc Larivière, Vincent Larivière et moi avons travaillé sur une collection de Microfiches sur le Libre Accès, nous avons décidé de poursuivre la collaboration en développant un jeu vidéo récupérant le magnigique concept graphique.

Dans ce billet, j’ai recours au féminin ou au masculin un peu aléatoirement. Nous ne savons pas encore comment nous allons genrer les personnages. Étant donné que la population universitaire est plus féminine que masculine, et bien, je fais place aux dames.

L’idée consiste à offrir une oeuvre numérique que les bibliothèques universitaires et de Cégep (collège pré-universitaire au Québec) peuvent diffuser sur les écrans tactiles déployés en leurs lieux. Nous désirons bâtir un jeux plurilingue (français, anglais, allemand… et plus!) qui traite d’une manière ludique d’un sujet complexe mais très important pour l’avenir de la science.

D’ailleurs, nous sommes à la recherche de financement et sommes à établir des solutions de visibilité à des organimes sympatisants à notre travail. Je suis chercheur et fonctionnaire, mon salaire est assuré par la bienveillante Université Concordia. Par contre, mon associé, Marc Larivière, jeune papa de son état, ne bénéficie pas d’un tel support…

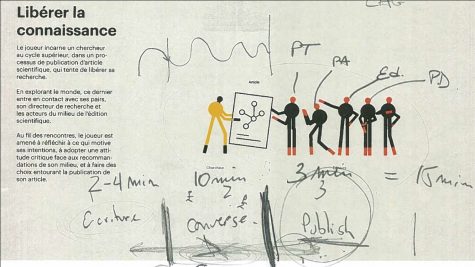

Après plusieurs réunions très stimulantes, Marc et moi avons développé un concept de jeu. Une partie devrait durer 10 à 15 minutes, l’idée est qu’une utilisatrice passant dans une bibliothèque interagit avec un écran tactile pour se changer les idées…

Le personnage principal du jeu, l’avatar de la joueuse, est une doctorante ayant complété son examen de synthèse.

Le jeu se déroule en trois phases.

La première phase du jeu consiste en « l’écriture » et devrait durer de 2 à 4 minutes. Nous anticipons une style de jeu comme « Tetris » (jeu compulsif) où la joueuse est appelée à augmenter son « nombre de mots (l’infâme word count qui hante tous les thésards). Étant donné la charte graphique des microfiches, nous jouons sur l’analogie de la molécule pour représenter l’action d’écrire ou pour l’accumulation de données dans le cadre de ses recherches (donc, fonctionnellement, de créer du savoir nouveau par l’analogie d’une nouvelle molécule).

Une fois assez de mots/données (ou molécules) accumulés, la thésarde (T) est appelée au bureau de sa directrice de recherche (DR). Débute ainsi la seconde phase, celle de la conversation. Nous ne sommes pas encore entièrement certains de comment la conversation avec la DR se déroulera, mais la tentation est forte de voir la DR imposer à T une suite pour diffuser ses recherches. Spécifiquement, la DR imposerait à T de proposer un article à une revue prestigieuse (en accès fermé) avec celle-ci (la DR) comme première auteure.

Suite à cette séquence (qui devient un peu la mission de la joueuse), la seconde phase dure de 8 à 12 minutes. T est appelée à se promener dans un labyrinthe (en réalité, les corridors universitaires) et de parler à d’autres chercheur.e.s ou épier des conversations. Elle pourra aussi effectuer des recherches sur un moteur de recherche pour découvrir des informations sur les personnes ou les objets de son environnement.

L’objectif de cette phase est d’accumuler des objets-connaissance en lien avec sa situation. Nous avons en tête le style de jeu de Zelda lorsque Link se promène dans un village – sauf en plus dynamique (certaines versions de Zelda sont assez fastidieuses dans les séquences de d’exploration de village).

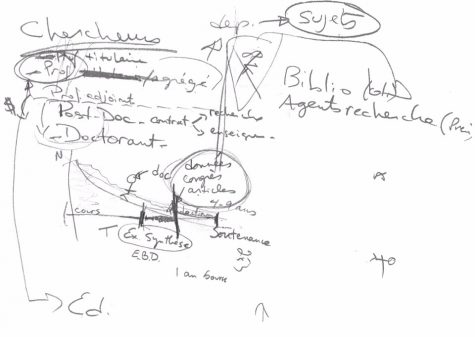

Un des point de cette étape consiste en la découverte des personnages de l’université. Tous sont chercheurs, certes, mais tous n’ont pas le même statut. Les professeurs, par exemple, peuvent être adjoints (en probation qui dure 5 ans, dont timides et serviables pour les profs plus séniors), agrégés (permanents mais encore « juste » des profs) et titulaires (reconnus comme experts par leurs pairs). Nous ne croyons pas avoir recours aux profs émérites (à la retraite). Il y a aussi les post-doctorants (un contrat de 1 à 3 ans où un chercheur est appelé à bâtir son programme de recherche et de développer ses talents d’enseignement en vue de l’obtention d’un poste de prof régulier). Les post-docs jouissent d’une autonomie relative assujettie à une grande précarité. Viennent ensuite les bibliothécaires (comme moi) et les agents de recherche (on risque de les couper ceux-là, ça fait beaucoup de personnages). Outre ces rôles liés à la structure départementale (bureaucratique) universitaire, il y a des rôles fonctionnels liés à la discipline (ou champ de la connaissance). Ainsi, tous les chercheurs peuvent être membre du comité scientiique d’une revue dans un domaine/discipline donné (mais ce rôle est plus probable aux profs ayant un statut plus ancien). Il faudra réfléchir à la distinction/dynamique entre le statut départemental (bureaucratique) et le statut dans une discipline donnée…

Les personnages ont donc un statut à l’université en fonction de leur poste. Nous allons jouer sur les stéréotypes de genre de d’âge pour brouiller les cartes (tiens, est-ce que cet homme d’âge mûr au teint de peau blanc est réellement un prof titulaire ou un bibliothécaire?) et ajouter un élément d’incertitude. C’est que, dans la phase conversation, la joueuse obtiendra des informations contradictoires grâce à ces interactions avec les autres personnages. Par exemple, certainnes pourrait lui dire de ne pas publier dans cette revue… ou de se méfier d’un tel… ou qu’il est plus aviser de proposer une communication à un congrès avant de publier… ou de ne pas mettre le nom du DR sur son article… qui croire? quoi faire?

Quant à la discipline (ou domaine ou champ de la connaissance), c’est plus délicat. Souvent, les chercheurs effectuent leurs travaux au sein de sociétés savantes et nourissent leur discipline de leurs travaux. Il y a plusieurs rôles ou fonctions au sein de sociétés savantes mais le plus important est celui où un chercheur est appelé à évaluer le travail des autres : évaluateur d’un comité scientidique d’une revue; évaluateur des communications à un congrés, etc. On va s’amuser à développer une fausse discipline !

Une autre option à la phase « conversation » consiste à chercher via des outils numériques des informations à propos autres personnages (une telle est sur le comité scientifique de cette revue) ou des objets (quelle est la politique en accès libre de cette revue). Nous pensons à établir de fausses revues et à créer des notices SHERPA/RoMÉO. Nous pensons à créer un faur réseau social pour lister les personnages du jeu.

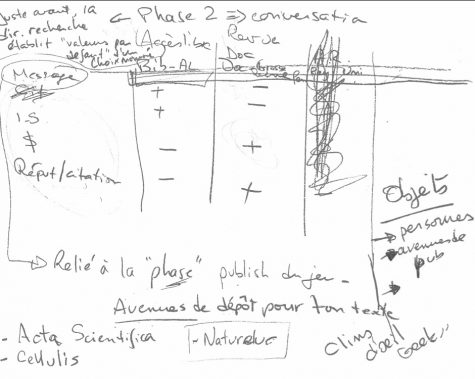

Finalement, nous arrivons à la troisième et dernière phase, celle de la publication. La joueuse doit effectuer un choix pour la diffusion de sa molécure-texte: quelle avenue choisir; qui lister comme auteur; quoi faire avec la version pré ou post éditée… Il s’agit du moment où la décision est prise et où la partie se termine. Ou pas…

En réalité, il y a une logique de rétroaction basée sur les données générées par une partie du jeu. Nous pensons identifier certaines mesures intrinsèques à la partie et à la joueuse. Par exemple, il sera possible d’accumuler des « mots » (molécule), de l’argent (revenu de contrats de recherche), de l’impact social et des « points citations académique » (réputation, impact académique qui se distingue de l’impact social). Tous les personnages vont avoir un discours (ou message) en lien avec ces mesures. Par exemple, la bibliothécaire portera le message de publier en libre accès, ce qui aura un impact positif sur l’impact social mais pas nécessairement sur les autres éléments de mesure. Les valeurs par défaut de toutes les mesures seront établies lors de la conversation entre T et sa DR.

Une autre idée consiste à proposer à la joueuse d’effectuer une seconde partie. Par exemple, sont texte envoyé à une revue prestigieuse est rejeté et celle-ci doit entamer une nouvelle phase d’écriture (phase 1). La rencontre avec sa DR sera modulée en fonction de son/ses choix précédent(s).

Il serait aussi possible d’accumuler des statistiques (par exemple, via le standard de données COUNTER lié à l’utilisation de ressource électroniques en bibliothèques) sur toutes les parties pour comparer les choix entre les joueuses et, éventuellement, même comparer les institutions! Mais là, ça va nous prendre tout un budget….

In fine, je vous propose nos brouillons établis lors de la réunion hebdomadaire de la semaine dernière:

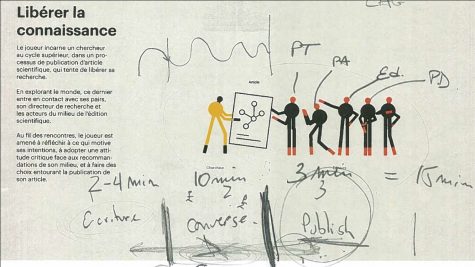

1. Séquence de jeu:

Sur cette première page (ici-bas), nous identifions les trois grandes phases du jeu et certains personnages. En jaune, à l’instar de la collection de microfiches sur le libre accès, se trouve l’avatar de la joueuse: la thésarde et personnage principal. En noir, divers personnages secondaires (du jeu), des profs titulaires (PT), profs adjoints (PA), des éditeurs de revues (Éd.) et d’autres doctorants (PD).

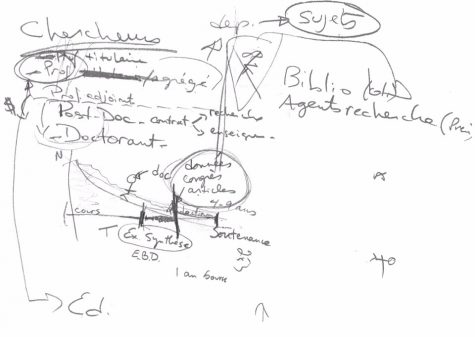

2. Personnages:

Dans la seconde image (ici-bas), nous explorons la typologie des personnages. Par ailleurs, j’ai tenté de représenter la distinction entre un département universitaire et un champ disciplinaire. Un des rôles de l’université consiste à structurer le travail des chercheurs en départements qui jouent un rôle fonctionnel très typé et lié à la bureaucratie universitaire, tout en permettant assez de latitude pour le développement de disciplines de la pensée (des profs de sociologie ou de cinéma peuvent effectuer de la recherche en ludologie par exemple). Finalement, Constatez vers le bas un plan cartésien à un quadrant, où j’explique le nombre total de doctorants qui « survivent » à un programme à travers le temps. Plusieurs débutent leur programme mais peu se rendent à la soutenance. Je situe le personnage principal du jeu entre l’examen de synthèse (là où le projet de thèse est accepté après la scholarité doctorale) et la soutenance (la fin réelle du programme de doctorat, où le comité de recherche, dont la directrice de recherche est membre, évalue le travail accompli avant que la thèse ne soit acceptée puis diffusée par l’université).

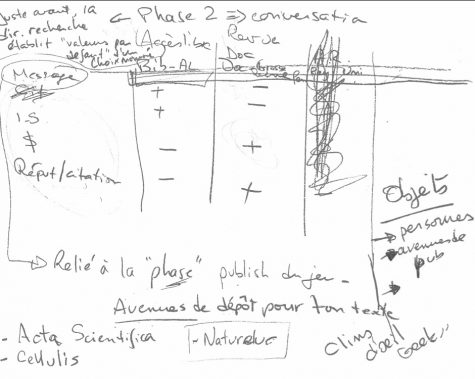

3. Messages des personnages et impacts sur les éléments métriques du jeu, liés à la phase « publication » (troisième) du jeu:

Cette troisième image présente les messages potentiels des personnages du jeu et leur impact (positif, négatif ou neutre) sur les éléments du jeu. Je liste les « objets » du jeu, il y aura probablement uniquement les « avenues de diffusion » pour simplifier les interactions…

Il faut maintenant mieux travailler ce tableau…

Journaliste Jugement Livre et édition Québec

Les nouvelles et l’utilisation équitable

Olivier Charbonneau 2017-09-28

Un collègue m’as mis la puce à l’oreille d’un jugement récent concernant l’utilisation équitable et la communication de nouvelles. Cedrom-SNI, La Presse, Le Devoir et Le Soleil ont obtenus une injonction interlocutoire contre un site qui moissonnait les titres et amorces d’articles afin de les rediffuser soit gratuitement son site, soit sous un abonnement payant. Voici le lien vers la cause:

Cedrom-SNI inc. c. Dose Pro inc., 2017 QCCS 3383 (CanLII), <http://canlii.ca/t/h50zb>, consulté le 2017-09-28

Je vous invite à lire ce sommaire de Julie Desrosiers, Chris Semerjian et Patricia Hénault chez Fasken Martineau. J’apprécie leur effort mais je suis un peu déçu qu’ils indiquent que cette « décision a de nombreuses implications dans la reconnaissance et l’étendue des droits d’auteur au Québec. » En fait, comme le précise le juge au paragraphe 23:

[23] Le Tribunal doit garder à l’esprit que le remède demandé est analysé en l’absence d’une preuve complète et qu’il doit éviter de se pencher sur la question comme s’il s’agissait d’un procès au fond. C’est ce que la Cour d’appel soulignait dans l’arrêt Morrissette c. St-Hyacinthe (Ville de)[9] :

Et, au paragraphe 48:

[48] (…) La question de déterminer s’il s’agit d’une portion importante du texte de l’article demeure une question pour le juge du fond.

À tout le moins, l’implication réelle de ce jugement concerne le recours aux injonctions dans un contexte de contrefaçon. Je ne veux pas minimiser la rigueur du travail de l’honnorable juge Duprat ou le travail des avocat.e.s travaillant sur le dossier. Je veux simplement contextualiser, pour le public, (et certains de mes lecteurs), les divers moyens procéduraux de la cour – tous les jugements n’ont pas le même poids. Il ne s’agit d’un prélude à une analyse plus approfondie de la question en droit.

Ceci dit, la conséquence pour le moissonneur de site de nouvelles est évident : il s’est fait couper l’herbe sous le pied (le jeu de motsest voulu). Sans source pour opérer son service et générer un revenu, il faut se demander s’il aura les moyens (pécuniers) pour se rendre à la prochaine étape…

Peut-être que d’autres seront de la partie ? Comme le précise le juge, encore au paragraphe 48:

Il faut soupeser le fait que ce type d’informations (titre et amorce ou simplement titre) est relayée en des millions d’occasions par des sites comme Google ou Yahoo.

Accès à l'information Avocat Canada Conférence

HackJustice (sic) 3-4 février 2017 à Montréal et Toronto – et néologisme «mobi» pour traduire «Hack» en français

Olivier Charbonneau 2016-11-23

Intéressant dans le domaine du droit numérique: http://www.hackjustice.ca/ qui aura lieu les 3 et 4 février 2017 à Montréal et Toronto. Les inscriptions son touvertes. Je ne pourra pas être présent, malheureusement, car la rentrée hivernale est très occupée à mon bureau, tout comme mes fins de semaine.

Sur un autre ordre d’idée, j’aimerai proposer quelques traductions pour des néologismes du domaine du légaltech. En bon québécois, je déteste l’appropriation directe de néologismes de l’anglais et je considère qu’il faut au moins explorer notre belle langue pour tenter d’introduire une version francophone ou francophile. Le meilleur exemple pour moi c’est le déplorable mel que nos cousins outre-atlantique utilisent pour traduire email. Rien de mieux que courriel pour se sentir francophone – mélange de courrier et électronique – qui donne également le charmant livrel, que l’on lit, bien sûr, sur une liseuse. À chaque fois, je bêle un mêêêêêêl bien senti quand un franco-européen utilise le mot.

Mon outil de prédilection est le http://www.granddictionnaire.com/, développé par l’Office québécois de la langue française et qui offre une option multilingue. Il y a aussi le plus complet (mais moins politiquement engagé) Termium Plus du bureau de la traduction de notre gouvernement fédéral.

Alors, voici certaines traductions, suivant le format suivant:

Anglais => Grand Dicto => Termium

hack => bidouiller => pirater

legal => judiciaire, légal, juridique => droit, légal

tech (racine)

Hmmm… peut-être que légal tech passe relativement bien en français. Hackjustice j’aime moins.

En français, selon le petit robert, un hack est un « cheval de service monté par les entraîneurs pour suivre les chevaux de course lors des entraînements » – ce qui laisse penser que lorsqu’on hack justice, on est à la traîne ou que l’on suit le peloton de loin. Je n’aime vraiment pas comment cette analogue équestre vient brouiller le sens de hackjustice !! On s’entend, un hack est un mauvais, vieux cheval, qui traîne les provisions.

J’ai parcouru les dictionnaires latin rescapés du cours classique de mon père. Bidouille n’y est pas, mais sous transformer, il y a vertere, mutare. J’ai ensuite utilisé un autre dictionnaire, latin-français cette fois, et autour de vertere (qui n’y figure pas directement) il y a retourner, « virer » comme dans verso ou versus ainsi que vertex pour tourbillon d’eau. Si je répète l’exercice pour mutare, on y trouve mutabilis pour sujet au changement, variable; mutabilitas pour mutabilité, mobilité [d’esprit], inconstance; mutatio pour action de changer, altération, changement, révolution dans le cas d’un État, échanger; puis mustella pour belette (!). Comme quoi, il y a une différence marquée entre des dictionnaires papier et numériques, il est plus facile de balayer les entrées dans un livre et non un livrel.

J’aime bien la racine muta – ça donne mutation. Il y a mobi aussi, pour mobilisation et mobilité d’esprit. Justement, sous mobi dans le dico latin-français, je trouve mobilis pour mobile, qui peut être déplacé, (a) flexible, qui se plie, (b) agile, rapide, prompt, (c) mobile, changeant.

Donc, pour le terme anglais «hack» je propose le néologisme «mobi» en français. Comme dans la phrase: «la justice a besoin d’être repensée, organisons un mobi pour la bidouiller en groupe.»

Hack justice devient donc mobijustice ™

Bien quoi, vous ne vous attendiez pas à ce que j’effectue tout ce travail sans réserver un droit de propriété intellectuelle par la marque de commerce sur ce terme ! En fait, je donne à l’humanité la racine mobi et je prête sous licence gratuite « mobijustice ™ » à nos ami(e)s qui organisent le hackjustice en février prochain 😉

Canada Droit d'auteur Enseignant Rapport et étude Utilisation équitable

Outil pour le droit d’auteur en milieu scolaire

Olivier Charbonneau 2016-10-21

Le Conseil des ministres de l’éducation (Canada), groupe qui n’inclut pas le Québec, annonce le lancement d’une nouvelle ressource numérique pour épauler les enseignants du « Rest-Of-Canada » (ou ROC pour les intimes) à comprendre le droit d’auteur. Intitulée « http://www.outildecisiondroitdauteur.ca/ » ce site :

aide les enseignantes et enseignants à déterminer s’ils peuvent ou non, en vertu de la disposition de la Loi sur le droit d’auteur qui porte sur l’utilisation équitable, utiliser des œuvres protégées sans avoir à obtenir la permission du titulaire du droit d’auteur.

Le but de CMEC est simple :

Le personnel enseignant et les élèves ont aujourd’hui plus de possibilités d’apprendre en classe grâce à la décision de la Cour suprême du Canada rendue en 2012, laquelle clarifie le sens donné à l’utilisation équitable en classe La disposition sur l’utilisation équitable permet au personnel enseignant de communiquer ou d’utiliser pour les élèves de leurs classes de « courts extraits » d’œuvres protégées sans avoir à demander la permission du titulaire du droit d’auteur ou à payer des redevances. Depuis 2012, le milieu de l’éducation au Canada suit les Lignes directrices sur l’utilisation équitable, qui décrivent, à la lumière des décisions de la Cour suprême du Canada, ce que sont de « courts extraits ».

J’ai parcouru le site outildecisiondroitdauteur.ca et l’idée est bonne – celle de proposer un arbre de décision afin d’élucider si oui on non il est possible d’utiliser une oeuvre. Ceci dit, il aurait été plus pertinent de déconstruire le contexte scolaire afin de présenter l’information selon la perspective des utilisateurs. Par exemple, la terminologie utilisée est très axée sur les mots de la loi et il manque d’exemples…

C’est un peu ce que nous avons tenté de faire dans le cadre du Chantier sur le droit d’auteur de l’Association pour la promotion des services documentaires scolaires (APSDS). Notre Foire aux questions sur le droit d’auteur en milieu scolaire du Québec (auquel j’avais contribué) tente de présenter ce qui est licite ou non dans un contexte scolaire en fonction des licences de sociétés de gestion collectives et l’état actuel des politique institutionnelles sur le droit d’auteur.

Dans tous les cas, la resource de CMEC s’ajoute à la publication d’une trentaine de pages, déjà à sa 4e édition, intitulée Le droit d’auteur ça compte (pdf).

Au Québec, le ministère de l’éducation propose un site sur le droit d’auteur.

Logiciel à code source libre Montréal Programmeurs

Atelier avancé Arduino le 29 sept. par Massimo Banzi

Olivier Charbonneau 2016-09-14

À ne pas manquer le 29 septembre prochain, Massimo Banzi, co-fondateur du projet Arduino, sera à l’Institut Milieux (Hexagram redux) l’Université Concordia et offrira un atelier avancé de 13h à 16h ! Le nombre de places sont limitées, il faut s’inscrire sur le site du Centre de recherche sur les jeux de l’U. Concordia, TAG.

Et oui, j’ai ajouté l’événement à l’agenda du libre 😉 Dommage que l’on manque la semaine québécoise de l’informatique libre qui se déroule du 17 au 25 septembre…

Logiciel à code source libre Montréal Numérisation Programmeurs Réforme

Nous cherchons : bidouilleurs et amoureux des nouvelles technologies

Olivier Charbonneau 2016-08-23

Je suis heureux d’annoncer que mon employeur, l’Université Concordia, est à la recherche de deux candidats exceptionnels pour réfléchir à comment la technologie peut servir la mission des bibliothèques:

Il faut comprendre « technologue » plutôt que technicien, quoi que je dois vous faire part de ma surprise de voir qu’ils demandent un bacc en génie ou informatique pour ce genre d’emploi… en fait, rien n’aurait d’égal un excellent et passionné technicien(ne) en documentation qui bidouille les technologies émergentes !

Voici un test très simple à effectuer si vous désirez savoir si cet emploi est pour vous. Considérer la liste de terme suivants:

living labs ; maker space ; bibliothèque ; coworking

Si vous ne voyez pas d’intrus dans la liste d’expressions, vous devez appliquer, surtout si vous avez déjà joué avec des raspberry pi, des matrices arduino, etc. Constatez la belle place donnée aux technologies émergentes, citoyennes et à code source libre !

D’ailleurs, je suis absolument ravi d’apprendre que la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et la BAnQ – Grande Bibliothèque ont renouvelé leur entente cadre qui vise à transformer la délicieuse bibliothèque St-Sulpice en institution vouée aux adolescents et à l’innovation. Laissée à l’abandon depuis des années, ces intervenants ont annoncé en février que le resplendissant édifice aura une nouvelle vie.

Ainsi, nos deux offres d’emploi sont en lien avec de désir de s’approprier les nouvelles technologies et cette offre est une opportunité de façonner notre avenir numérique.

PS. je ne suis pas membre du comité de sélection, alors je n’ai que des informations extérieures au processus de dotation.

Accès libre Accès libre au droit Avocat Conférence Droit LLD

La tour de babel et l’algorithme (constat de surcharge à la Cour supérieure du Québec)

Olivier Charbonneau 2015-06-03

Ce billet constitue une collection suivant les thèmes du droit et des réseaux préparés en vue de l’École d’été du laboratoire de cyberjustice à l’Université de Montréal la semaine prochaine.

L’article récent de Christiane Desjardins dans les pages de La Presse présente une entrevue avec juge en chef de la Cour supérieure François Rolland, qui prend sa retraite après 13 ans de service. Son constat est sans équivoque : le Québec a mal à sa justice. Le nombre de causes augmente, tout comme les délais, la complexité des causes et la durée des procès. Augmenter le nombre de juges est une solution, tout comme explorer de nouveaux moyens d’opérer la justice, telle des conférences de règlement ou de facilitation, instaurées au début des années 2000. Lors de ces conférences, les parties se rencontrent et entament des discussions en présence du juge. Comme le précise Me Rolland, propos recueillis par Mme Desjardins :

«On en fait plus de 1500 par année, et le taux de règlement de ceux qui viennent est de 80%. Oui, on a un peu de mérite, mais ce sont les parties, avec leurs avocats, qui viennent s’asseoir et sont prêtes à participer au processus. Elles se vident le coeur. Le juge est là comme facilitateur, pas comme décideur.»

Augmenter la capacité est un moyen appréhender l’augmentation du volume, tout comme utiliser les acquis existants (cours, juges, avocats) pour explorer de nouvelles façon de faire.

Mais, comment conceptualiser cette problématique ? Quels outils conceptuels devrions-nous invoquer pour l’analyser, la comprendre, l’expliquer ?

Je vais débuter avec Ronald Coase. Cet économiste américain, nobelisé pour ses travaux sur les coûts de transactions et les externalités, a mené à l’éclosion de l’école de l’analyse économique du droit (AÉD) puis du new institutional economics. Coase a précisé (entre autres théorèmes) que les coûts de transaction vont dicter su un agent économique s’engagera dans une firme (comme employé) ou préfèrera agit dans un marché (comme firme). On lui attribue cette intéressante distinction (qui découle de son théorème), qui oppose la firme et le marché comme modèle de production économique.

Cette distinction entre la firme et le marché apporte une première lumière au contexte de la justice : il est possible d’articuler les modèles d’intervention dans le domaine de l’accès à la justice en invoquant ces catégories. Les conférences de facilitations avec les juges sont un moyen de réformer la firme (les cours de justices vues comme une entité corporatiste, une institution certes, mais comme une organisation à laquelle nous pouvons appliquer les outils du domaine de la gestion pour optimiser et réorganiser en lien avec leur mission). Ensuite, les mesures de l’aide juridique sont un moyen de modifier les données du marché (puisque des avocats sont offerts pour les moins bien nantis). Il appert que la dualité firme-marché représente un moyen utile de voir les transformations possibles du systèmes de justice.

Mais, vous vous en doutez, je ne suis pas satisfait. Comme beaucoup de sujets, domaines ou systèmes sociaux, le numérique offre des opportunités de revisiter des veux problèmes avec des nouvelles façons de faire. Insi, je vous propose une articulation numérique de la dualité firme-marché de Coase à la lumière du numérique.

Commençons avec le marché. Mon inspiration découle de Yochai Benkler, qui a longuement étudié les communautés numériques pour en appréhender leur dynamiques. Il propose que les masses d’internautes constituent une force de travail qui produit une nouvelle classe d’actifs intellectuels numériques. Ces dynamiques s’animent par la technologie, les normes, les marchés et la loi (voir le cadre règlementaire de Lessig, Code2, p. 101) et récupèrent une sommation de petites quantités de temps par des outils numériques efficaces pour créer. J’ai longuement pensé à cette question dans le cadre de mon mémoire de maîtrise en droit (La jurisprudence en accès libre à l’ère du contenu généré par les usagers). Ainsi, avec le web, le marché devient les masses d’internautes agissant en collaboration, coordonnées par des corporations et des outils webs et motivés selon des dynamiques nouvelles.

Ensuite, la firme devient l’algorithme. Avant, une firme employait des moyens de gestion, des ressources et du temps pour s’approprier l’entropie naturelle d’un système social (et de l’univers par ailleurs) pour créer de la valeur. Mais, il y a moyen de représenter le travail intellectuel d’une masse de scribes par des programmes informatiques, où les algorithmes sont les nouveaux sbires de la mission organisationnelle. Un exemple? Google nous permet d’appréhender la complexité et le foisonnement du web grâce à ses algorithmes (le web étant un réseau de pages web tout en citations). Facebook emploie des algorithmes aussi pour nous informer des bribes pertinentes issues de notre réseau social. L’algorithme gouverne nos vies de plus en plus.

Mon point est que le droit gagnerai à non seulement employer les moyens du monde physique (firme et marchés) pour réformer ses assises, sa mission, sa structure (mesurer sa performance, modéliser sa structure et la réformer, etc.). En plus, il faut reconnaître que le droit passe par le numérique. Non seulement la justice est-elle un processus éminemment documentaire – et le document gagne a être numérique – mais les moyens issues des masses et des algorithmes pourraient avoir un impact sur son efficience et son efficacité.

Il reste à définir comment et pourquoi. Puisque j’ai déjà planché sur la question des masses d’internautes et de leurs relations à valeur ajoutée par les outils numériques dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, je me questionne maintenant sur le rôle des algorithmes dans la justice.

(Mon train arrive en gare, alors je vais devoir trouver un autre moment pour vous expliquer comment je compte explorer cette question. Mais, vous vous en doutez, il s’agit d’une stratégie d’analyse de données massives de la base documentaire en accès libre du droit Canadien, CanLII.org et de divers autres documents numériques du web juridique comme les dictionnaires et la doctrine).

Enseignant Francophonie Ridicule

Monsieur Fa, je veux en prendre de vous !

Olivier Charbonneau 2014-10-31

Je me suis bien bidonné en consumérant le microyable Monsieur Fa qui joue avec sa langue digitale et se mouille…les doigts ! Peut-être pourrira-t-il vous escompter l’examen de français de la minière le l’inducation ?

À voir, à rire et à pleurer ! Sept épisodes sont déjà en ligne… sur la corde raide… Il a vraiment la classe à l’envers – elle est même inversée ! Quelle parodie ! Vous touchez vraiment le bas Sol…

Document numérique Professeur Publication

Lancement de 21siecle.com de Cartier

Olivier Charbonneau 2014-09-30

À lire, le nouveau site de

Michel Cartier intitulé 21siecle.com (prof en Communication à l’UQAM). Merci à Martin Lessard de Triplex pour le tuyau.